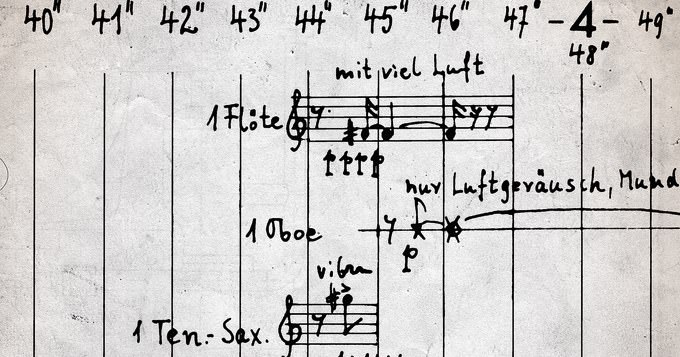

Detail aus Nicolaus A. Hubers Partitur zu »Harakiri« für kleines Orchester und Tonband (1971)

Foto: Bärenreiter-Verlag

Kolumne von Nicolaus A. Huber

Ich erinnere mich: Zur Zeit des Umsturzes in Nicaragua reiste der Musiker Carlos Mejía Godoy mit seiner Band nach Dortmund in die Westfalenhalle. Es waren Revolutionäre im Kampf. Als sie die Bühne betraten, fingen die Kommunisten im Saal an zu brüllen: »Hoch die internationale Solidarität!« Wie die Wahnsinnigen. Ich sehe noch heute das erschrockene Gesicht von Godoy vor mir. Denn ein richtiger Revolutionär arbeitet konspirativ, er kann so eine Lautstärke nicht gebrauchen.

…

Der Quantentheoretiker

»Sie komponieren tonal, haben aber sehr viel Neue Musik gehört«, stellte Luigi Nono bei seiner ersten Begegnung mit Nicolaus A. Huber 1967 fest. Huber, 1939 in Passau geboren, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Studien bei Günter Bialas und Karlheinz Stockhausen absol viert. Sein Interesse an marxistischer Theorie ließ ihn die Prinzipien der bürgerlichen Kunstmusik radikal durchdenken, im Orchesterwerk »Harakiri« (1971), in dem Huber das musikalische Ausdrucksmittel des Crescendo auf seine gesellschaftlichen Urgründe zu rückführte. Nach dieser Phase »kritischen Komponierens« wirkte er ab Mitte der 1970er-Jahre in den Politrevuen der Schauspielgruppe um Peter Maiwald und Therese Angeloff mit; zeitgleich entwickelte er seine spezielle Technik der konzeptionellen Rhythmuskomposition. In den vergangenen Jahren ist die Quantentheorie als Inspiration für Hubers Schaffen bestimmend geworden. 2017 feierte das Chorwerk »Entschwindungen« seine Uraufführung, in Arbeit ist das Orchesterstück »… der arabischen 4« als Kommentar zur Sicherheits-Debatte.

Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie & Rhythmus 4/2017, erhältlich ab dem 29. September 2017 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Ähnliche Artikel:

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze