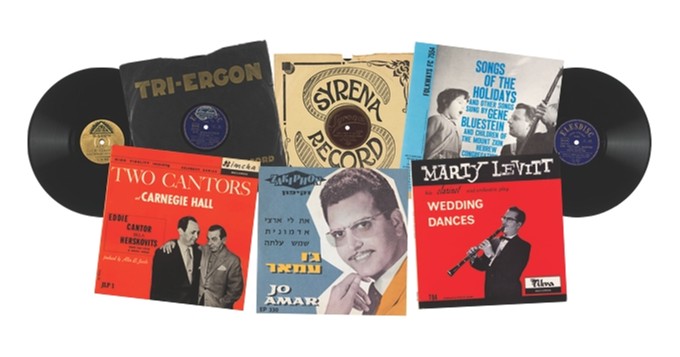

Foto: Robert Fessler / Jüdisches Museum Hohenems

Jüdische Schallplattenlabels als Teil einer globalen Musikkultur

Hanno Loewy *

Es waren die Kinder von Kantoren, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Synagoge gänzlich hinter sich ließen. Ihre Revolte gegen die jüdische Tradition, die Massenemigration von Ost nach West, der Zusammenbruch der jüdischen Lebenswelten Osteuropas – das ist die jüdische Erfahrung, aus der die Popmusik des 20. Jahrhunderts ihre vielleicht entscheidenden Impulse erfährt. Kantorensöhne wurden zu den wichtigsten Akteuren der neu entstehenden Welt der Vaudevilles, der Sheet Music, der Musicals und des Broadways: Al Jolson und Joseph Schmidt, Kurt Weill oder Irving Berlin. Mit einer Definition von »Musik von Juden für Juden«, mit der Zvi Idelsohn vor hundert Jahren auf die Suche nach dem Wesen »jüdischer Musik« ging, wird eine musikalische Reise durch das 20. Jahrhundert nicht weit kommen. Eher wird man nach jenen Spuren jüdischer Erfahrung suchen müssen.

Die großen Schallplattenlabels – His Masters Voice und Columbia, Odeon und RCA, Electrola und Decca – hatten fast alle jüdische Gründer und oftmals auch Mu- sikdirektoren. Dass auch viele ihrer Künstler Juden waren, ergab sich von selbst. So pu blizierten die 1904 in Warschau von Ju liusz Fejgenbaum gegründeten Syrena Records alles, was auf polnischen Bühnen Rang und Namen hatte. Aber daneben bemühte man sich, wie zunehmend auch die großen Labels in den USA, um das, was dort »ethnische Musik« hieß. Ob jüdische kantorale Musik oder jiddische Theaterlieder – viele Titel aus dem Syrena-Katalog wurden nach 1948 vom größten israelischen Plattenlabel Hed Arzi neu aufgelegt.

Das Label Semer, gegründet vom Berliner Buchhändler Hirsch Lewin, produzierte ab 1932 Aufnahmen von Kantoren wie Manfred Lewandowski und Israel Bakon, mit »My yiddishe Momme« und »Rebbe Eli Melech« aber auch Klassiker der jiddischen Theaterbühne. »Musik von Juden für Juden« aus Not, weil in Nazideutschland anderes nicht mehr möglich war: Die großen Labels, wie Deutsche Grammophon oder Odeon, waren »arisiert« worden. Im Novemberpogrom 1938 wurde Lewins Geschäft zerstört, 1939 wurde er für kurze Zeit ins KZ Sachsenhausen verschleppt, bevor er 1940 nach Palästina fliehen konnte. Seine Aufnahmen bergen eine akustische Erinnerung an die letzten Jahre der Berliner Gemeinde.

* Hanno Loewy ist Herausgeber von »Jukebox. Jewkbox! Ein jüdisches Jahrhundert auf Schellack und Vinyl« für das Jüdische Museum Hohenems und das Jüdische Museum München.

Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 5/2016, erhältlich ab dem 2. September 2016 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Ähnliche Artikel:

Anzeigen

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze