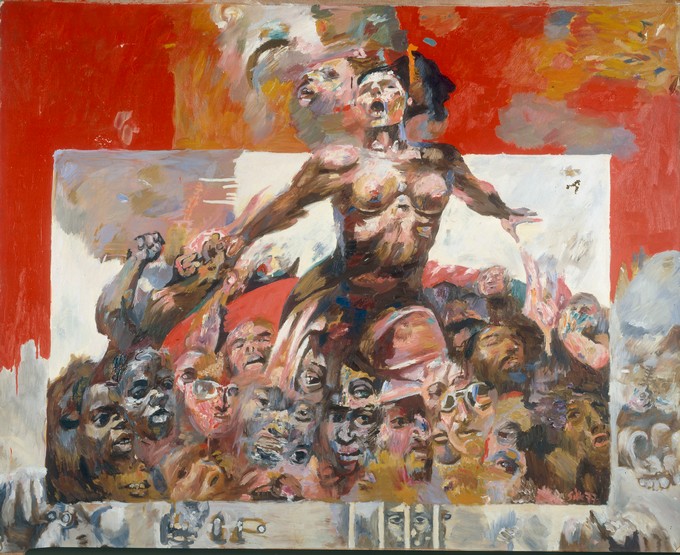

»Solidarität« von Willi Sitte, Öl auf Hartfaser, 1977

Foto: Picture-Alliance / AKG-Images

Gespräch mit Richard Gilman-Opalsky über eine unterschätzte kommunistische Macht

Die Liebe als pulsierendes Herz des Reichs der Freiheit. In seinem 2020 erschienenen Buch »The Communism of Love. An Inquiry into the Poverty of Exchange Value« (Der Kommunismus der Liebe. Eine Untersuchung über die Armut des Tauschwerts) betrachtet der US-amerikanische Autor Richard Gilman-Opalsky die Liebe als eine emanzipative Beziehungslogik und Erfahrung, die die Verdinglichung des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft transzendiert. Gilman-Opalsky ist Professor an der Universität Illinois, lehrt politische Theorie und Philosophie und hat diverse marxistische Studien unter anderem zur Revolutions- und Aufstandstheorie veröffentlicht. Susann Witt-Stahl sprach mit ihm über die Liebe als Waffe im Klassenkampf, die Bedrohung des produktiven Verhältnisses zwischen Liebe und Hass durch die Sozialdemokratie, über identitären Narzissmus als Feind der Liebe und die Kulturindustrie als ihren gefährlichsten Ausbeuter.

An einer exponierten Stelle Ihres Buches sagen Sie, die »Politik der Liebe« sei nicht nur ein Feld der Erfahrung, sondern auch »ein Schlachtfeld, auf dem wir Bewegungs- und Stellungskriege führen müssen«. Was sind die wichtigsten »Kriege« des »Kommunismus der Liebe« in einer Gegenwart, in der die weitgehend besitzlose Mehrheit der Menschheit sich im Würgegriff einer Pandemiekrise befindet, die uns noch mehr in die Atomisierung zwingt und soziale Bindungen zerstört – auf einem Planeten, der durch eine ausbeuterische Produktionsweise im rasenden Tempo auf einen ökologischen Kollaps zusteuert?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass Liebe nach meiner Theorie keine Ware oder Privateigentum ist. Liebe lässt sich auch nicht auf die privaten Angelegenheiten von zwei oder mehreren Menschen in einer sexuellen, romantischen oder familiären Verbindung reduzieren. Ich begreife Liebe vielmehr als eine aktive Praxis menschlicher Beziehungen, die sich der Logik kapitalistischer Tauschverhältnisse widersetzt. Beispielsweise kann niemand ernsthaft von Liebe reden, wenn er für seine Zuneigung zu einem Freund eine Gebühr verlangt; ebenso wenig kann das jemand tun, der seinen Kindern Verpflegung und Unterkunft nur im Tausch gegen Arbeitsleistungen gewährt. Es gibt allerdings im Bestehenden Liebesbeziehungen, die der Marx’schen Regel »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen« folgen und uns zeigen, dass wir zu einem sozialen Zusammenleben in einer Gemeinschaft fähig sind und es auch schätzen. Was ich in der Liebe entdecke, ist also ein Miniaturkommunismus, der nach allgemeinem bürgerlichen Verständnis von Liebe nicht als solcher erkannt wird. Mit meiner These über die Liebe als Schlachtfeld beziehe ich mich auf Antonio Gramsci, der die Militärwissenschaft für seine revolutionäre Politik herangezogen hatte. Dabei verstand er den »Stellungskrieg« als ideologischen Kampf und den »Bewegungskrieg« als materiellen Kampf, in dem wir realen Feinden gegenüberstehen und versuchen, die Welt zu verändern. Auf ideologischer Ebene ist es wichtig, den Menschen zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass sich hinter ihren eigenen, am meisten geschätzten menschlichen Beziehungen eine unabdingbare kommunistische Verpflichtung verbirgt. Der Kommunismus ist also gar nicht so weit von unserer realen Erfahrungswelt entfernt. Wenn die Menschen verstehen würden, dass das Beste, das für sie in der kapitalistischen Gesellschaft zu haben ist, die am wenigsten kapitalistischen Dinge sind, dann wäre das ein entscheidender Fortschritt im ideologischen Kampf, ein Sieg im Stellungskrieg. Und einen Bewegungskrieg zu führen, ist notwendiger denn je, allein schon angesichts der ökologischen und der pandemiebedingten Krisen. …

Der komplette Gespräch erscheint in der Melodie & Rhythmus 4/2021, erhältlich ab dem 17. September 2021 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Anzeigen

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze