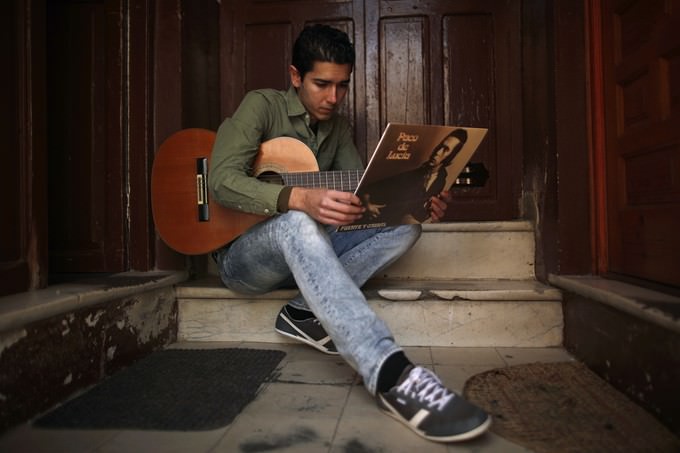

Foto: Jon Nazca (Reuters)

Aus Migration entstandene Musikgenres werden von der Industrie auf Linie gebracht

Andreas Bulker

»Auch in der Musik hat das Monopol der Tüchtigen überlebt«, konstatierte einst Adorno. Wertschöpfung bleibt nun mal Wertschöpfung – egal, ob bei Siemens oder Sony. Selbst Musiker mit Migrationshintergrund haben sich dieser Logik zu unterwerfen, wollen sie vom kulturindustriellen Komplex mit der ihm eigenen »Willkommenskultur« bedacht werden: Türken rappen gefälligst auf Türkisch, Afghanen auf Paschtunisch, jeweils mit heimischen Klängen gewürzt, um den Schein der Diversität zu wahren. Finden sich dann genug gewinnversprechende Rezipienten, vermarkten die Majorlabels die ganze künstliche – und weniger künstlerische – Mixtur als kulturelle Vielfalt. Wer dagegen nicht nach dieser weltmusikalischen Pfeife tanzen will, kann weiter auf kleinen Soli-Veranstaltungen spielen und darauf hoffen, dass wenigstens genug dabei herausspringt, um sich die Rosshaare zur Bespannung seiner Gusle zu leisten. Aber wo liegen überhaupt die migrantischen Wurzeln von Musikgenres, die heute von der Musikindustrie als »World Music« systematisch auf Linie gebracht werden?

Beispiel Klezmer: Die traditionelle jüdische Instrumentalmusik entwickelte sich im Osten Europas, wo die Musikpraxis jiddischsprachiger Juden seit dem Mittelalter in befruchtende Wechselbeziehung zu Volksliedern verschiedener slawischer und südosteuropäischer Kulturen trat. Viele jüdische Migranten, die mit den Auswanderungswellen um 1900 das kapitalistisch fortgeschrittene Amerika erreichten, empfanden ihre Klezmer-Tradition nun als unpassend und altmodisch. Stattdessen genossen die oft ebenfalls von jüdischen Migranten komponierten Gassenhauer aus der New Yorker Tin Pan Alley, dem damaligen Zentrum der US-amerikanischen Musikindustrie, große Beliebtheit. Zu ihren Autoren zählte auch der Kantorensohn George Gershwin, der die während seiner Jugend gewonnenen Klezmer- Eindrücke im Klarinetten-Glissando zu »Rhapsody in Blue« (1924) verarbeitete. Der alte Klezmer-Stil wurde seither nur noch von wenigen der Tradition verhafteten Künstlern wie Dave Tarras, Naftule Brandwein oder den Epstein Brothers für ein kleines, fast ausschließlich jüdisches Publikum gespielt, bis in den 1970er-Jahren die kalifornische Gruppe The Klezmorim mit ihren Blechblasinstrumenten und schnellen Tempi ein konservierendes Revival einläutete. Während Avantgarde- Musiker wie John Zorn und Don Byron dem Klezmer zu einer Neubelebung und Weiterentwicklung verhalfen, erzielten Bands wie The Klezmatics oder Brave Old World in den 1980ern im World-Music-Segment große Markterfolge.

Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 1/2016, erhältlich ab dem 30. Dezember 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Ähnliche Artikel:

Anzeigen

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze