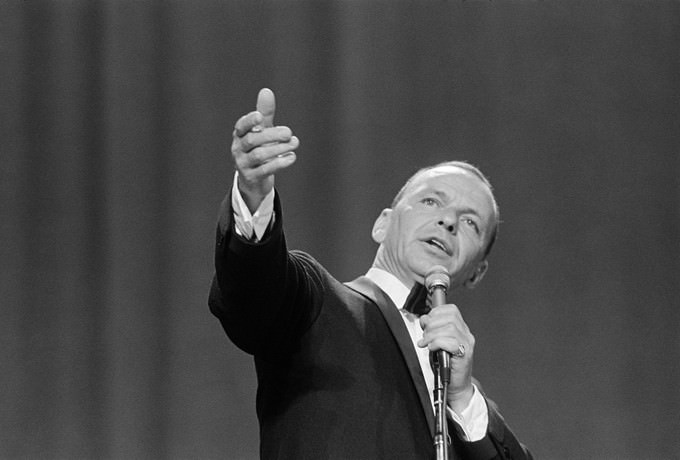

Foto: DPA / Landov

Bürgerliche Glücksstereotype

»Strangers in the Night«, der von Charles Singleton und Eddie Snyder getextete, von dem deutschen Komponisten Bert Kaempfert vertonte und von Frank Sinatra uraufgeführte Titel, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Im Fall dieses Songs darf man durchaus pathetische Würdigungen aussprechen, denn ganz ohne Zweifel gehört er zur Kategorie der Evergreens, jener Hits, die über Generationen eine bemerkenswerte Popularität wahren. Bei Produkten der Kulturindustrie, die sich durch strukturelle Kurzlebigkeit zu kennzeichnen pflegen, durchaus keine Selbstverständlichkeit.

Der Erfolg von »Strangers in the Night« verdankte sich ohne Zweifel (auch) seiner Ausführung. Nicht von ungefähr wurde Frank Sinatra metonymisch als »The Voice« apostrophiert – sowohl das Timbre seiner Singstimme als auch die Art und Weise, wie er sie als künstlerisches Ausdrucksmittel einzusetzen verstand, waren unverkennbar und machten seinen Stil aus. Sie waren gewichtiger Faktor seiner Popularität und darin eben auch der anhaltenden Popularität des mit »Frankie Boy« untrennbar in die Popmusikgeschichte eingegangenen Hits.

Moshe Zuckermann ist Kunsttheoretiker und lehrt an der Universität Tel Aviv (u. a. Kritische Theorie). Er hat diverse Bücher und Aufsätze über Kunstautonomie und zur Kulturindustriethese von Theodor W. Adorno veröffentlicht. Darunter »Kunst und Publikum. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit«. In den 1970er-Jahren war er als Komponist und Arrangeur tätig. Foto: Arne List

Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 1/2016, erhältlich ab dem 30. Dezember 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Ähnliche Artikel:

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze