»Diese irre Musik aber auch!« Über das Verhältnis von Popmusik und Kino sowie das der Kritik zu beiden

Text: Dietmar Dath, Fotos: Pandora Film, AP, dapd

I.

Wenn Filme und Fernsehserien Popmusik aufsaugen (wie durstige Schwämme gesättigte Lösungen) und dann wieder ins kollektive Gemüt des Publikums ausgießen (wie der Pfarrer den Wein bei der Kommunion), wem hilft das?

Den Filmen, der Popmusik, dem Gemüt?

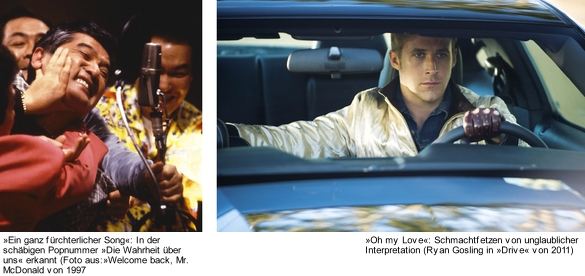

(Und wir staunten und lachten: Koki Mitani hatte 1997 also wirklich den allerlustigsten, allertraurigsten, allerzutreffendsten Film über die Wirklichkeit der Arbeit am Schönen gemacht, den wir je gesehen hatten – »Radio No Jikan«, der auf Deutsch »Welcome back, Mr. McDonald« heißt. Da wurde also diese arme Autorin vor unseren Augen gezwungen, ihr Radiodrama live umzuschreiben, weil die Sprecherinnen und Sprecher, der Manager des Senders, die Leute von der Technik und überhaupt alle anderen im Studio komplett bescheuert waren – vor allem unfähig, irgendeinen Gedanken auf den Inhalt der Arbeit, den Wert der gesprochenen Sätze, die Seele der Geschichte, die man erzählen wollte, zu verschwenden, sondern nur an Marketingmist und Selbstdarstellung und Angst vor Entlassung und derlei Wahnsinn interessiert. Und du sagtest: »Diese irre Musik aber auch!« Das stimmte – nicht nur für den Popsong, den die arroganteste und dümmste unter den Sprecherinnen aufgenommen hatte, und den der Sender deshalb abspielen musste, als Werbung für die Platte, weil sonst Madame Superstar abgehauen wäre, ein ganz fürchterlicher Song – sondern auch für die Filmmusik, ein ozeanisch-übertriebenes Wogen und Wallen und Schäumen, das in Filmen sonst Bürgerkriege und Naturkatastrophen begleiten würde, hier aber einfach die Kulturarbeit im Kapitalismus untermalt, ihren täglichen Betrug, ihr namenloses Elend. Und weil wir beide in so etwas beschäftigt sind, weil sie uns vertraut sind, diese Arbeit, dieser Betrug und dieses Elend, erkannten wir in der schäbigen Popnummer und im gewaltigen Lärm des Orchesters genau die Wahrheit über uns – und lachten, und staunten, und freuten uns über diese Kunst).

II.

Es gibt Puristinnen und Asketen unter den Filmschaffenden, die jede Filmmusik ablehnen, sofern sie nicht eigens für die betreffenden Filme geschrieben wurde. Diese Leute sitzen dabei einem Irrtum über die Natur der modernen Künste (derjenigen für die Massen wie der für die Eliten) auf, den man »voluntaristisch« nennen kann: Sie denken, Film sei keine Kollektivkunst und es ließe sich, wenn die Zeit für Popmusik im Kino gekommen ist, einfach mittels Willensentscheidung etwas dagegen unternehmen. Sie denken, Kino sei ihre Sache, statt eine, die sehr, sehr vielen Leuten gehört.

Den kompletten Essay von Dietmar Dath lesen Sie in der Melodie&Rhythmus 1/2013, erhältlich ab dem 4. Januar 2013 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Dietmar Dath, geb. 1970 in Rheinfelden, Autor (u.a. »Die Abschaffung der Arten«, »Maschinenwinter«) , Journalist, Musiker (The Schwarzenbach). Chefredakteur der Musikzeitschrift Spex (1998-2000), Feuilletonredakteur der FAZ. Sein Vorwort zur Wiederveröffentlichung von Lenins »Staat und Revolution« stieß 2012 eine Debatte um die Aktualität der leninschen Staats- und Revolutionstheorie an.

Ähnliche Artikel:

Anzeigen

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze