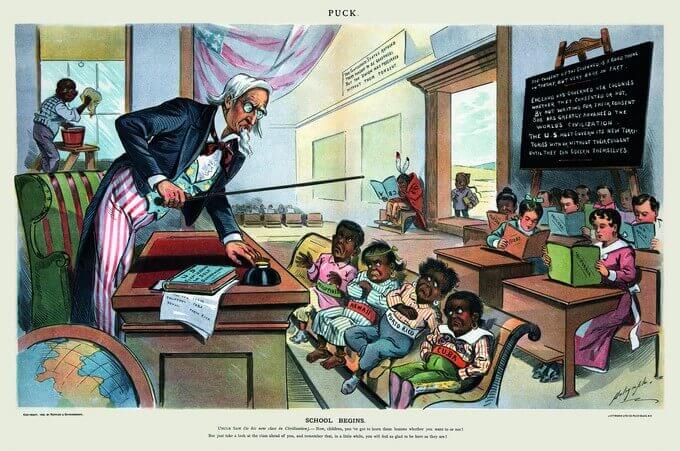

Foto: public domain

Von Ferdinand Kürnberger bis Arno Schmidt – eine kurze Revue eines nötigen literarischen Antiamerikanismus

Arnold Schölzel

Ja, es waren GIs, die am 25. April 1945 an der Elbe in Sachsen auf Rotarmisten trafen und mit ihnen den Sieg über das faschistische Deutschland feierten. Es waren US-Jeeps, aus denen Schokolade an die Kinder verteilt wurde; und wer 1945 heil davongekommen war, tanzte zum Swing von Glenn Miller und Louis Armstrong, der von Schellackplatten kam. Der Potsdamer Konferenz, auf der die Entnazifizierung Deutschlands bekräftigt wurde, folgten aber im August die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

Seinem ersten von Rowohlt 1949 gedruckten Werk »Leviathan oder Die beste der Welten« stellte Arno Schmidt den fiktiven Brief eines US-Soldaten nach Hause, datiert vom 20. Mai 1945, voran: »The town is fearfully smashed, rather like a bad dream; well: They asked for it and they got it. – The Russians look a good jolly sort and are amiable to deal with. We all expect them to join now against the damned Japs« (Die Stadt ist erschreckend zertrümmert, eher wie ein böser Traum; na ja: Sie haben darum gebeten, und sie haben es bekommen. – Die Russen sehen fröhlich aus und sind liebenswürdig im Umgang. Wir alle erwarten, dass sie sich uns jetzt gegen die verdammten Japsen anschließen). USA und Einsatz von Atomwaffen wurden für Schmidt ein Synonym. Das auf deutsche Nazis und ihren Anhang bezogene »They asked for it and they got it« weitete er auf die Vereinigten Staaten und ihren Zustand im Innern aus. Dieser drängt, das war Schmidts Überzeugung, auf Vernichtung nicht nur von einzelnen Städten. Viel deutet darauf hin, dass er recht behalten könnte.

Schmidt hatte physische Angst vor dem Atomkrieg. 1956 – die ersten Bundeswehr-Bataillone waren zusammengestellt – überlegte er, nach Irland zu flüchten, und erkundigte sich bei Heinrich Böll nach den Möglichkeiten. Der für den irischen Katholizismus begeisterte Kölner war ihm allerdings etwas widerwärtig, nachdem dieser brieflich mitgeteilt hatte, der Atheismus Schmidts mache ihn betroffen. Die Welt religiös-moralisch, eben als »beste aller Welten«, zu betrachten, war für Schmidt nach Faschismus und Krieg ausgeschlossen – auch angesichts der USA, die 1949 noch das Monopol auf Atombomben hielten. In vier großen Werken entwarf Schmidt, was nach deren Zündung an menschlichem Leben in Enklaven oder auf dem Mond noch möglich wäre. …

Der komplette Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 1/2021, erhältlich ab dem 18. Dezember 2020 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Ähnliche Artikel:

Anzeigen

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze

Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze